Toon Boom日本支社は、Toon Boomのソフトウェアと日本のクリエイターたちの関係にフォーカスしたインタビューシリーズ『Toon Boom Interview Files』の連載をスタートします。第1弾となる今回は、2022年春にTOKYO MX、BS11で放送されたTVアニメ『ヒーラー・ガール』の原案・監督を務めた入江泰浩氏のインタビューをお届けします。 入江氏が、「今作の肝であるミュージカルシーンの実現に大いに役立った」と語るように、彼の制作に欠かせないツールだった絵コンテソフトStoryboard Pro。本記事では『ヒーラー・ガール』の事例からStoryboard Proの可能性についてお聞きしました。 続きを読む »

フルデジタル化でアニメスタジオがいくら儲かるか、徹底的に試算してみた。

「フルデジタル」とはつまり、紙を全く使わないアニメ制作手法のことです。

制作のフルデジタル化は、全員にとってではないにせよ、多くの方にメリットがあるはず。しかし、実際のところは事例の少なさから、具体的な数字を伴った検討はあまり多くなされていません。

今回は、Toon Boom日本支社の小口に、アニメ制作をフルデジタル化することで、スタジオにとってはどのようなメリットが生まれるのか?寄稿記事にしてもらいました。日本国内のスタジオとも、海外でフルデジタル化したスタジオともコネクションのある、小口ならではの視点からの分析をお楽しみください。

-----

2Dアニメ産業はデジタル化しつつある。いや、しなければならない。こうした至上命題が飛び交うなか、ビジネス側を担うプロデューサーたちは、何を思うのか。

「デジタル化よりも、まずは会社を利益ベースに乗せて回してゆくこと。案件を確実にこなし、クオリティの担保と納品の信用の上に、資金的な先の見通しがついた頃、業界で一般的に拡がったデジタル・ツールを導入しよう。」

おそらくこうなる。

デジタル化から取り残された日本アニメ

ところで、アニメの制作フローを考えてみると、日本だけが20世紀から進歩していない。理由はいくつか考えられるが、一つは、70年代初頭までに、分業によって大量生産を可能にする手法が開発されたため、初めから需要に応える生産力が備わっていたこと。

しかしもう一つは、そして筆者はこれが決定的だと考えるが、90年代中盤以降から現在まで隆盛を極める製作委員会方式のアニメ製作では、制作スタジオが行使できる権利が構造上、存在し得ないことにある。

アニメ産業は、一部の劇場作品を除いて、放送ではなく二次利用やライセンス・ビジネスによる収益がほとんどだ。そのため、アニメの配信業者やビデオグラム販売会社、マーチャンダイズ企業は、知的財産(IP)を所有し運用することが一つの収益モデルと考えている。

その点、制作会社は分が悪い。90年代までのように赤字制作の対価として、制作会社がアニメの権利を保有し行使できた時代は終わった。現在は製作委員会に出資しないかぎり、制作会社は制作費を受領し、アニメの制作を請け負うのみだ。製作委員会に周知されている制作予算は、項目毎に実費に近い数字が並んでいる。

だから制作会社は、制作予算内にスタジオの「管理費」として10%から15%を上乗せして制作費から売上マージンを取るか、制作案件の全体または部分を下請けスタジオに外注して制作費を浮かせるかのいずれかの手段を取ることが多い。制作費というのは版権ビジネスと違ってスケール・アップできないため、何年経っても会社に残せる資金は限られているし、予測がつく。

こうなると制作会社としては、発展性のない制作フローに投資するよりも、IPを持ったほうが良いということになる。したがって制作フローが進化しない。

もちろん、制作会社だってオリジナルのIPを開発し所有することはたやすい。しかし、それが誰もがお金を出してまで消費したいIPかどうかとなると、とたんに狭き門となる。

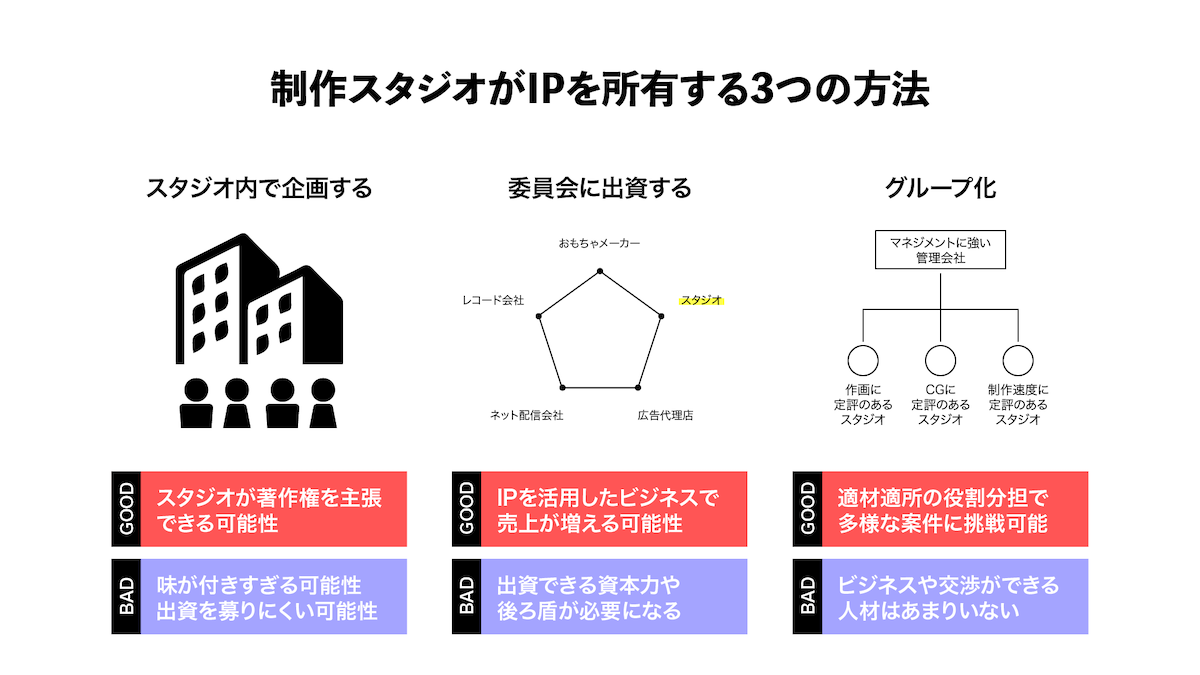

制作スタジオがIPを所有する3つの方法

スタジオがIPと絡み、権利を所有する方法はいくつか考えられる。

まずは、自ら企画開発に携わる方法。たとえ原作モノであっても、スタジオ内にデザイナーや脚本家、監督などが所属するスタジオが企画すれば、彼らが既存の原作からアニメ化用のデザインを新たに起こしたり、物語を翻案したりして著作者になれる場合がある。そしてその場合、スタジオが著作者らを代表して著作権を行使して立ち回る方法が考えられる。

ただしこの場合、原作と比較して二次著作にアニメスタジオの「味」が付き過ぎるリスクがある。原作のファンが追いついてくるか不明であり、いざ制作のGoサインが出たとしても、スタジオ内でイメージの共有が難しいため、諸刃の剣である。したがって体力と資金を要するわりに、出資を募りにくい。

次に製作側として、1クール3億円の予算全体の10%を出資して、アニメ制作の元請けスタジオになるか、または関連会社に発注するというスタンスで委員会のメンバーに参画できれば売上が見込める。加えて、監督やプロデューサー印税をスタジオに還元したりする柔軟な取り決めが可能であればなお良い。

だが、これは出資できるほどの余裕のある資本力がものを言う。そのようなスタジオは滅多にない。スタジオが出版社や放送局の傘下に入ることもあるが、そのアンテナにかかるのは著作権を保有する歴史あるスタジオまたは売れっ子のアニメ監督が在籍するスタジオであり、一般的な制作スタジオであれば難しいだろう。

何軒かの制作スタジオが結集し、アニメの生産能力とクリエイティブ力に加えてマネジメント力が見込まれて出資が成立するグループ企業も存在する。グループ企業であれば、制作を行うスタジオの上に、ビジネス周りを執り行う製作会社を立たせることができ、様々な案件を動かせるだろう。

しかし、「製作」プロデューサーとして、企画力と営業力の他に法律文書の読解能力と駆け引きのバランス感、不確定要素の高いアニメ案件にふさわしいエクイティ・ファイナンスの中でもプロジェクト・ファイナンスに関わる料率の交渉力を持つ人材はそうはいない。したがって、これもやはり稀なケースだと言える。

結局、上記3つのケースは一握りのスタジオに限定されてしまう。

「普通のスタジオ」に残される道は・・・?

筆者が注目したいのは、「普通のスタジオ」である。なぜなら産業としてアニメが成長するには、天才一人よりも、平均的な人々が活躍する必要があるからだ。

「普通のスタジオ」のプロデューサーに残される道は、できればグロス請けだが、下請け会社としてできるだけ仕事を取ってきて、制作費からいくばくかの売上を会社に納め、余剰の部分でアニメの企画立案をしたり、IPの企画開発を行なってみたりすること。誰もが積み上げなければならない経験値だが、これは何年もかかる苦難の道でもある。

ところで、近年では配信業者が制作スタジオに権利を残すケースが増えてきている。だがその場合であっても、例えばその権利を行使するとなると、制作スタジオにかかる人的・資本的負担が大きいため、ライセンス周りを専門的に行うメーカーにライセンスを委託して、その印税収入を期待することになる。

果たして、ライツ関係を担当する社内あるいは社外のスタッフにかかるコストと、印税収入が見合うものかというのはケース・バイ・ケースであるし、結局はアニメ制作以外の部分に割かれる労力のかかる話ではある。

筆者はそこで、完全なるデジタル化を推進することによって、リスクを減らしながら、より多くの売上をスタジオに残す手段を考えてみたい。

制作のデジタル化は、アニメ制作システム再発明の絶好の機会

はじめに、冒頭で触れた「デジタル化という至上命題」を過去の例を引用しながら、少し噛み砕いてみたい。

デジタル化には、1960年代後半に東映動画によって発明された大量生産アニメの制作フローと同等の意義がある。

当時、漫画映画の監督を引き受けた高畑勲は、多くのスタッフが参加し分業を行う制作の欠点を補うべく、今でいう「レイアウト」と「動画検査(動画チェック)」というシステムを発明し、制作フローに導入した。

それまでは、絵コンテはシーン毎に担当アニメーターが描いていたため、作画のクオリティにばらつきが出る傾向があった。そこに絵コンテから原画の総合的な見取り図となるレイアウトという作業を加え、信頼のおける宮崎駿に担当させたことから、作品全体のクオリティが統一され齟齬が出なくなったのだ。同様に、作品の素材が原画をこなす腕の良いアニメーターを離れ、彩色を行う仕上げを経た時に発生するリスクのあるクオリティの低下に関しても、動画検査がしっかりとチェック機能を果たしていた。

当時はアナログであるため、こうした「発明」は、宮崎という才能の陰に隠れてしまうきらいがあったが、概念としてのレイアウトや動画検査は紛れもない「装置」である。制作フローの最適化や高いクオリティを実現するために、こうした技術的発明は不可欠であった。

そして今日、私たちは「デジタル化」によって同様の機会を得るチャンスを目前にしている。プリプロダクションのデジタル化は、企画開発時にプロデューサーの強い味方となる。

現在、アニメ企画のおよそ半数はマンガ原作だ。マンガ作品はあらかじめ発行部数やSNSフォロワー数など統計的に人気度を測ることができるため、出資者を納得させやすい。

しかし反対に、原作者の意向や原作ファンの期待に応えるため、アニメ化による内容や見た目の変化については敏感にならざるを得ない。

世界観、シノプシス、その他設定など、文章で説明可能な部分もある。しかし、アニメ化に伴う見た目の変化は、ヴィジュアルで示しておかなければならない。

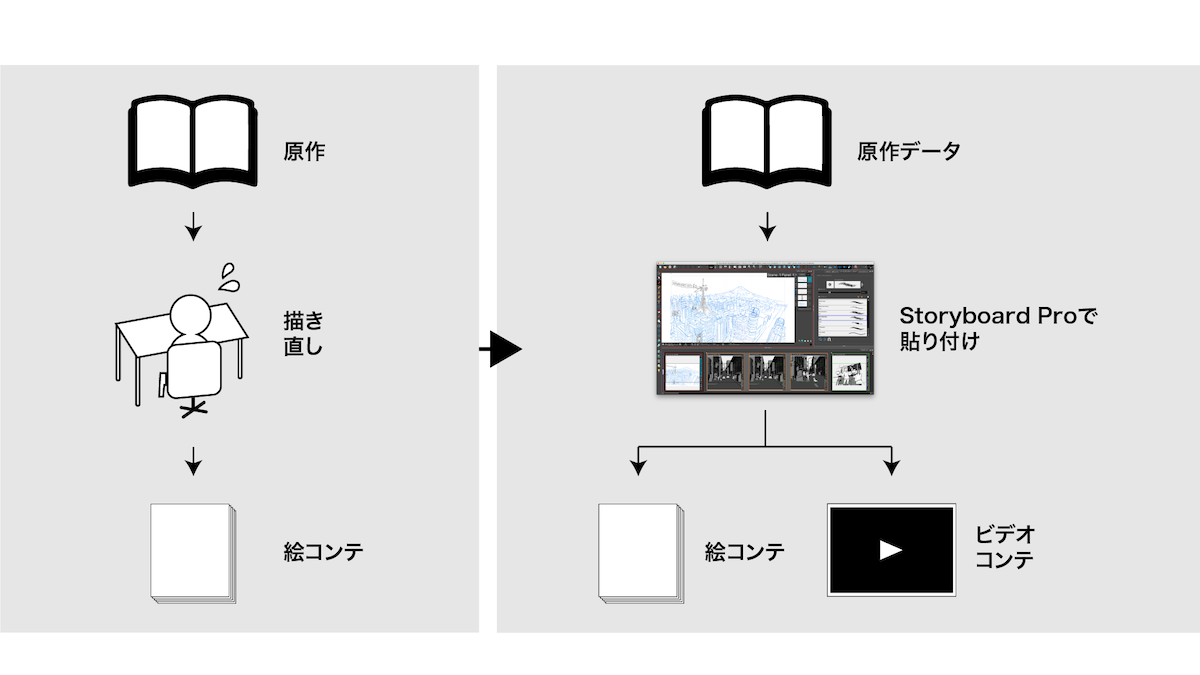

前回の記事で、筆者は日本のマンガには映画の撮影技術レベルの構図取りが効いていると述べた。裏を返せば、マンガのコマ割りをそのまま絵コンテに当て込んでみれば、それなりに成立すると言うことになる。実際、元請けスタジオでマンガをスキャンして絵コンテに貼り付けて当たりを付けるケースは多い。

ここでデジタル絵コンテ・ツールを使えば、マンガをスキャンして、コマ毎に連番でタイムライン上に配置し、カメラワークをつけて、タイミングを付けることができる。従来の縦置きの絵コンテのフォーマットでPDF出力することができるし、そのままビデオコンテ(コンテ撮)として企画案の映像化も可能だ。

仮に制作会社のプロデューサーが製作委員会に企画を提案できる場を得たとしよう。古参の委員会のメンバーであれば紙の絵コンテを読むことができるだろうが、ビデオコンテであれば会食中にもiPadで見せることができる。紙の絵コンテではこうはいかない。

また、企画予算の中に絵コンテまで含まれる場合は、演出からの納品形式を紙にするのか、それともデジタルで依頼するのか、慎重に判断する必要がある。

「アナログだろうとデジタルだろうと、クリエイターが新たに創作するものであるかぎり、納品形式は関係ない」と思う方もいるわれるかもしれない。しかし、デジタルデータは紙に比べて圧倒的に扱いやすい。

漫画のスキャンからビデオコンテ出力までにかかるのは、ソフトの年間ライセンス5万円と仕事で使っているラップトップ、そして企画プロデューサーの労働時間のみだ。

これは高いと感じられるだろうか。紙の絵コンテの場合を考えてみよう。

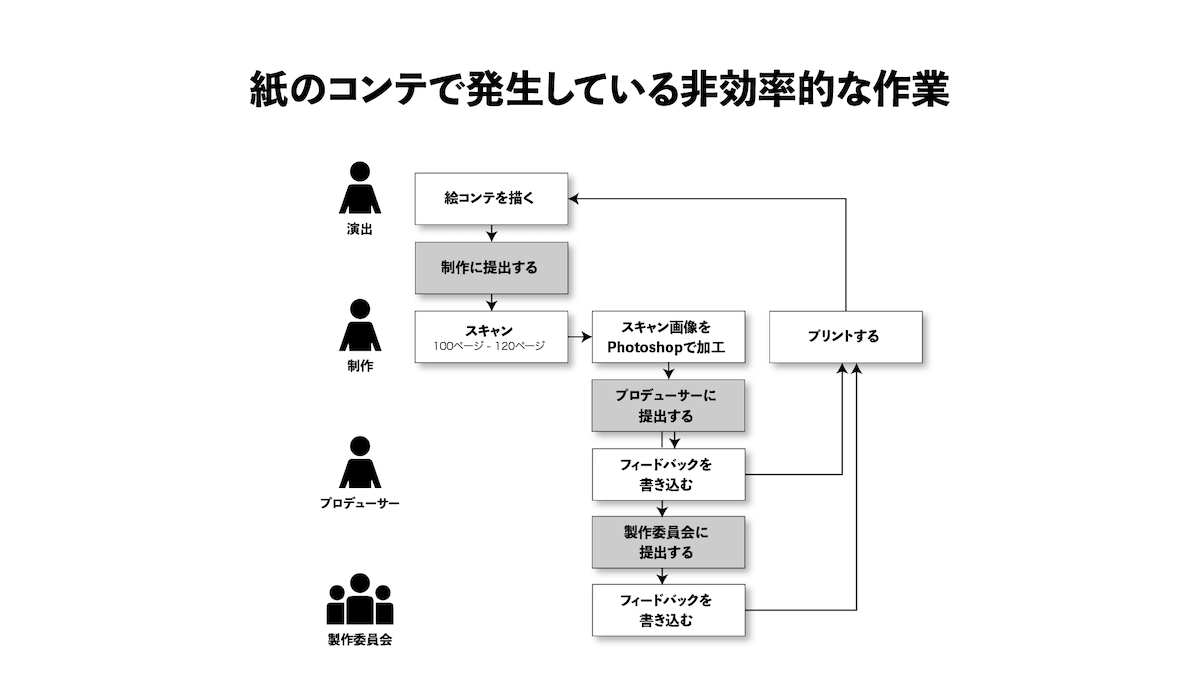

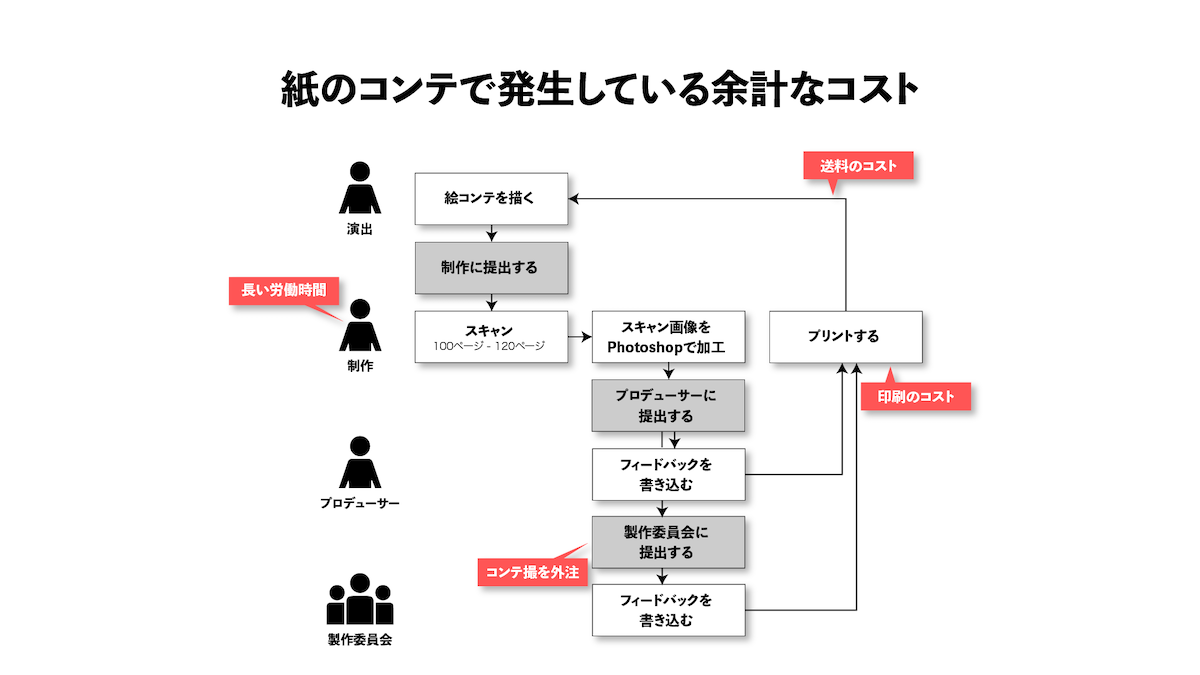

企画や絵コンテに承諾がおり、実際にこの制作スタジオが案件を元請けとして受注できたとする。早速プリプロに入って、脚本やキャラ・デザインが上がり、5週間後に絵コンテ1話分が上がってきた。明後日、製作委員会に絵コンテを配布することになっている。

まずは制作の担当者が絵コンテ100~120ページをスキャンする。連番画像のネーミング・ルールを決めて、画像の調整をしてPDF化する。全ページに抜け漏れがないか確認し、プリント・アウトするか、データとしてプロデューサーに手渡す。確認後、修正があれば演出または監督に戻して修正してもらい、制作が改めてスキャンをしてプリントまたはデータ化する。OKが出れば製作委員会のメンバーに配布する。

絵コンテだと伝わらない場合もあるため、コンテ撮を行う場合も多い。社内で制作が編集ソフトを使ってコンテ撮を作る場合もあれば、外注に出す場合もあるが、時間的コストと外注費用のコストがかかる。

さて製作委員会から例えば20ページの修正が入ったとする。制作は修正部分をハサミで切り取ってから、元の絵コンテに糊付けする。そして再びスキャンして内容を確認することになる。

絵コンテの承認だけでもこれだけの工数がかかることがわかる。プロデューサーに演出や監督との修正を巡る調整の時間がかかるほか、制作担当者の労働時間とスキャンとプリント・アウトに使われる作業時間と紙などの原材料費、絵コンテを送る郵送料、場合によってはコンテ撮のコストまでがどんどん積み上がってゆく。

案件が多数あれば、どれだけの負担になるかは明白だ。

それでもデジタルの絵コンテ・ツールを導入できない時がある。優秀な演出や、作品成功の鍵となる監督が紙で絵コンテを描きたい、紙でなければ仕事を請けないという場合だ。そんなときプロデューサーには、決して楽がしたいとか効率が上がるからという理由ではなく、まさに演出や監督に仕事を発生させるために、彼らを説得し、出資者を納得できる強力なピッチング用の素材を映像やデジタル技術によって実現したいからだと明言してもらいたい。

下請仕事のデジタル化

制作スタジオのプロデューサーにとって最大の課題は、条件がどうあろうと、いかに多くの仕事を取りつつ、確実に納品を繰り返してゆけるか。そのコストと収益のバランスが見合わないことが多々ある。

特に下請スタジオの場合、元請スタジオがマージンを取った後の、出涸らしともいうべき制作費が降りてくるのみだ。条件の悪い仕事をフリーのアニメーターが仕事を請けてくれれば良いが、彼らは割に合わないと言って別のスタジオの仕事を取ってしまうこともある。

プロデューサーは、堪らず動画(中割)と仕上(彩色)の部分を日本の1/3の単価で中国に外注してなんとか制作費に利ざやを設けてみる。紹介されたり以前付き合いがあったりする中国のスタジオであればまだ良いが、スキャンした線が薄くて消えそうだったり、紙が折れて肝心の絵がスキャンされていなかったりと、納品される成果物のクオリティは不確定要素の塊だ。

辛いのは今だけだ、次の仕事はベターなはずだと将来に期待して、クオリティを保ちつつ期日までに納品し続けて数年が経つ。このまま続けていても埒が明かない。しかしグロス請は、提携スタジオも無いし、知り合いのスタジオが部分的に請けてくれるかもわからないし、正直荷が重そうで手が出せない。

この境遇にあるプロデューサーの心中は、痛いほどよくわかる。会社は自転車操業で、入ってくる収入はすぐに固定費などに消えてゆく。何か一つでも歯車がずれると、会社の資金は底を突きそうだ。このタイミングではもちろん、制作フローの最適化やそのための設備投資などといった理不尽なアイデアは脳裏から抹消されるだろう。

筆者はここで、「フルデジタル」の制作フローを採用することで、なけなしの下請制作費の中から下請スタジオが少しでも売上を生み出す予算組みをシミュレーションしてみたい。

条件が二つある。

- 下請といってもどのパートを受注しているかはケース・バイ・ケースであるため、ここでは作画パート全部を含めた「グロス請」で試算している。

- 「フルデジタル」というのは、絵コンテにはStoryboard Proを、作画にはHarmony Premiumを使う紙を一切使用しない制作フローのことを意味している。そして、Harmonyの「原画・動画・仕上を一人のアニメーターが作業することができるワンストップ・ツール」という利点を生かして制作する。

作画パートのグロス請でシリーズもののアニメを1話受注したとする。実費の制作予算は466万円ほどだと考えられる。スケジュール感は、1話の作画パートを2ヶ月で完成させるイメージだ。制作は、1日8時間を2ヶ月+トレーニング期間1週間合わせて月額22万円で拘束できるアニメーターを4人集めておく。ここでプロデューサーは、しっかりと近い将来の展望を表明しておくべきだ。

グロスでもう1話請けられるようになれば、拘束されるアニメーターの給与は月々28万円にアップする。初めの1話では彼らのトレーニング料が発生してしまうため、お互いのメリットのために折れて欲しいと交渉したい。

制作はあらかじめ演出には演出料30万円でオファーし、およそ5週間かかる絵コンテ作業を前倒ししてはじめてもらう。

次に、4人のアニメーターがフルタイムで使用するPCとタブレットを購入する。Harmony Premiumをスムーズに稼働できるDellのPCとWacomの液晶タブレットで25万円。それが4人分で100万円。

デジタル・ツールを体得する上で必須なトレーニングは一日あたり13万円くらいと高価だが、10名まで一緒に受講することができる。Storyboard Proであれば1日で充分だ。

これらに加えてStoryboard ProとHarmony Premiumのライセンスも必要だ。当面、割高だが月額のサブスクリプション版を使うとよいだろう。全てデジタル化・内省化すれば、制作進行は1話につき一人で間に合うだろう。

機材とソフトウェアを習得した演出はStoryboard Proを使って絵コンテを切る。

演出の作業はというと、まず該当する脚本をWord文書から抜き出して、タイミングの当たりを付けたコマのダイアローグ上にコピペする。演出は次にセリフを声に出して仮読みして、タイムライン上に録音する。

カットの足し引きを終えてから、カット内のコマを引き伸ばしたり詰めたりしてタイミングを合わせ、それからコマ毎にざっくり絵を描く。全体のカット数とタイミングが決まったら、絵のクオリティを上げてゆく。最後にカメラワークを追加して、質感を上げてゆく。

ビデオコンテとして出力し、監督やプロデューサー、元請の承認を得たら、そのまま Harmonyにエクスポートしてレイアウトに持ってゆく。次はレイアウトと原画を担当するアニメーターの出番だ。

ここでデジタルの制作フローにおける最大のメリットの一つが、絵コンテが完全にフィックスしていなくても、カット毎にレイアウトの作業に入れたり、リテイクがあっても同じプロジェクト・ファイル内ですぐに修正できたりする柔軟性だ。スケジュールの都合やスタジオとの契約に応じて、絵コンテを進行しながら、上がった部分からレイアウトとラフ原画に入ることができる。

フルデジタル時代、アニメーターの生産力は飛躍的に向上する(ハズ)

ここでアニメーターの生産力に触れておきたい。

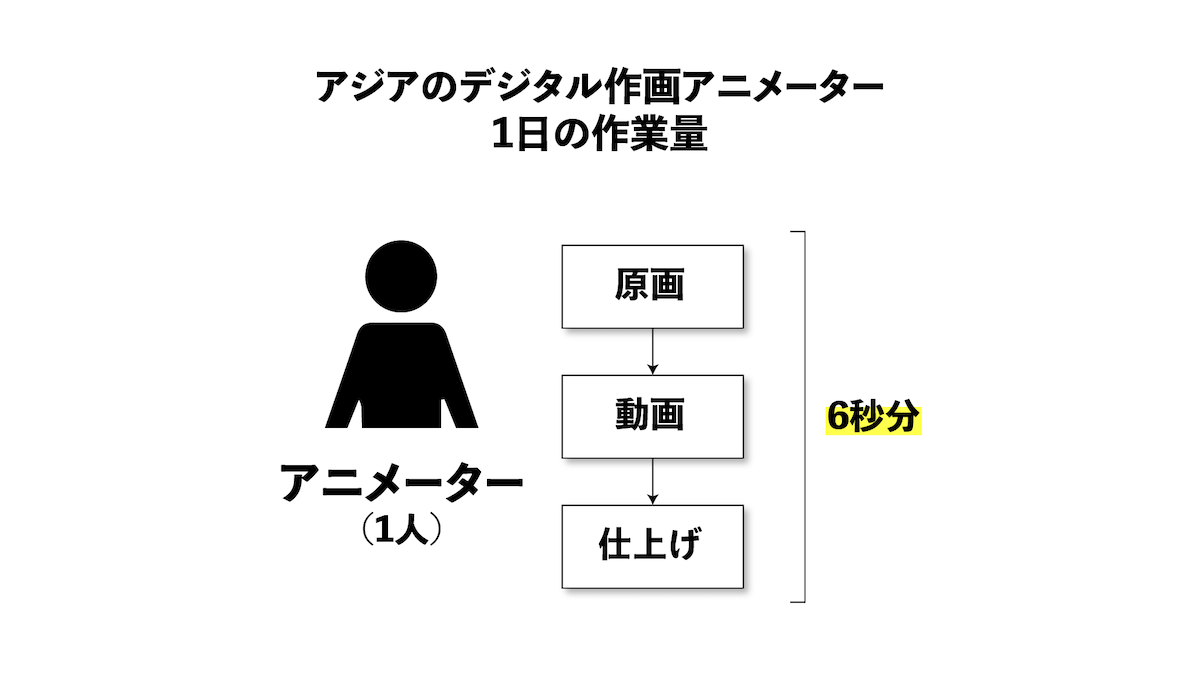

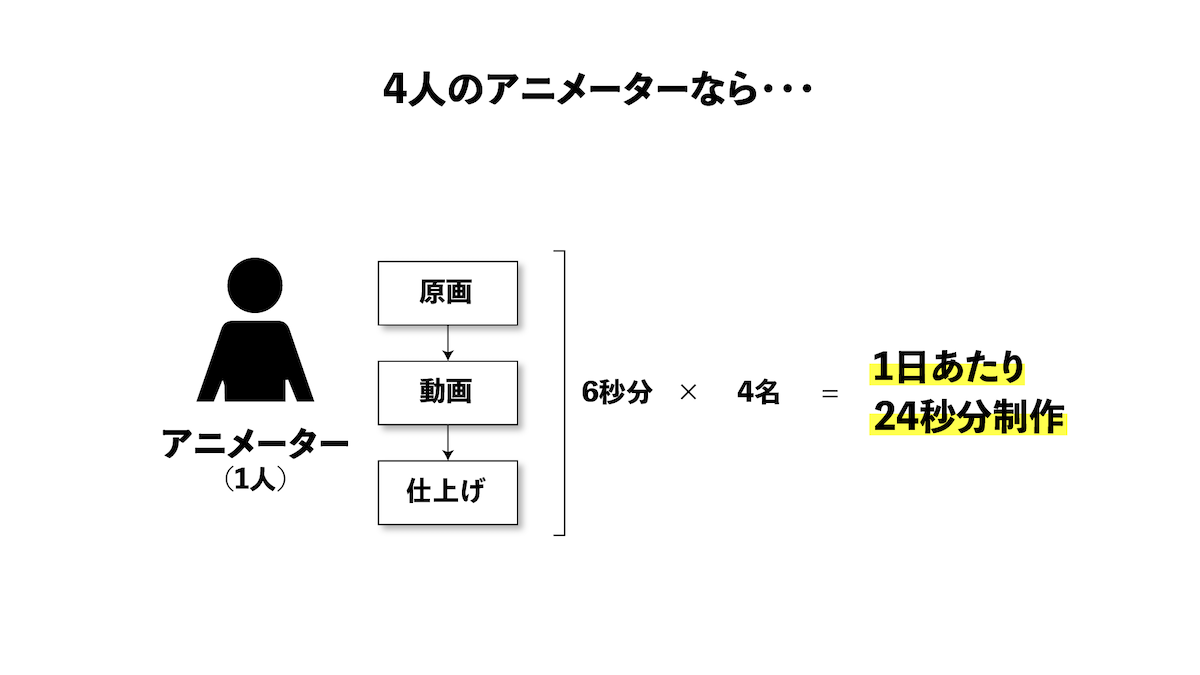

アジア各国の実績を引用すると、Harmonyに慣れたアニメーターであれば、日本のアニメのスタイルで、クオリティを保持した状態で、原画、動画、仕上までを1日で6秒分、完成できる。

1人1日6秒を4人のアニメーターが行えば、1日で24秒の作画パートが出来上がってくる。2ヶ月あれば、たった4人のアニメーターが1話分の作画パートを完成できることになる。

紙作画や紙とデジタルが混在した作画の制作フローで、なおかつ分業方式でアニメーターを集めるとなると、1話で30人以上関わることもある。それと比べると、完全デジタル作画はミニマムな関係者数と相当なスピードをたたき出している。演出の意図や作業内容を伝達するコミュニケーションという観点からも、確実に、より深く、細かく伝えられるだろう。

一見、フルデジタルの制作フローを導入することは、機材を購入したりトレーニングを受講したりと、支出が増えそうに思われがちであるが、いざ試算してみると、紙や部分的にデジタル作画を用いた原画、第二原画、動画、仕上と分業していくのとほぼ変わらない。この試算では管理費10%もすでに計上しているため、経理担当者の同意も得られるかもしれない。

もちろん、試算と現実には多少の乖離はあるだろうし、全てが計画通り進むという保証はない。しかしデジタルの良さは、初めギリギリの経営になったとしても、ノウハウやバンクとなる素材が蓄積し、グロスでもう1話を受注した時には、機材とトレーニングの支出に悩まされることがないため、かなりの売上が見込めるということになる。反対に、紙の制作フローであれば、2話でも3話でも売上の割増は期待できない。

元請案件のデジタル化:そしてさらなる創造性をめざす。

じつはグロス請のケースで端折っていたのだが、デジタル化に関わらず、20世紀から進化しないアニメの制作フローを改革するにあたって筆者が念頭に置いたのは、従来の制作フローの制作費の予算表の中でつじつまを合わせることだった。

例えばコンピュータやタブレット、そしてソフトウェアの購入費は、スタジオの方針にもよるが、素材の保管などに必要なサーバーなどの設備投資と比べて、案件に落とし込んだ支出として計上しづらい。

複数の案件の受注を見越して購入したとしても、作業者が社外のフリーのアニメーターだった場合、いったいどこまで使用され、効果を生み出したかを計りづらいこともある。もちろん、その作業者が別のスタジオの仕事に使ってしまっていても管理することは難しいだろう。

コンピュータやタブレット、そしてソフトウェアは償却資産として減価償却されるため税務面でも次第に負担が軽減されてゆくのだが、年数に引き伸ばされた支出に対して、案件毎の費用対効果がどこに見出せるのかの判断が難しいからだ。

そこで今回のシミュレーションは、機材とソフトウェアの購入やトレーニングの費用に加え、アニメーターへの謝礼は業務委託あるいは社員に発生する月単位の給与として計上し、1話分の予算内に収まるようにした。

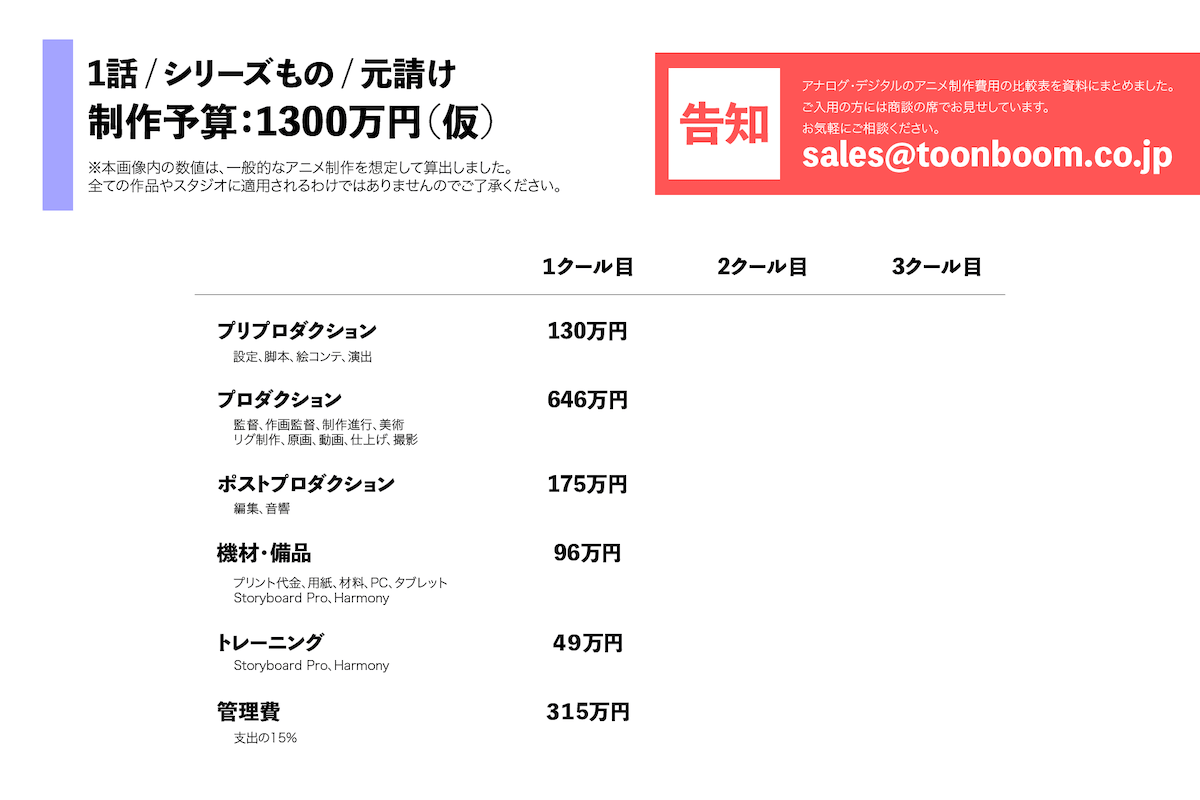

表を見てみたい。

元請として案件を引き受ける際の1話あたりの制作費は1300万円としている。

さて早速、予算組みを練ってみるわけだが、デジタルを導入しようとする第1クール目にいきなり直面する問題は、将来を見越してデジタル要員を何名ほど揃えれば良いかという問いだ。

繰り返しになるが、Harmonyを使いこなせるようになれば、日本のアニメ・スタイルの22分/話の作品を、原画・動画・仕上までアニメーター1人あたり1日6秒生産できる。アニメ1話につき、8人月となる。つまり作画パートを1ヶ月で1話完成させるには、8名必要になるが、元請け仕事であれば各話の整合性やクオリティ維持にかける時間、さらに2話分の制作が重なることも考慮し、10人月としておきたい。

1話10人月で計算をしたいため、まず機材10セットと10人分のトレーニングを実施する。試算表では、この段階でも、作画と動画と仕上はフリーランサーが通常の紙で行うのと、着彩する作業を仕上スタジオに外注するための枚数分をかなり保ってある。撮影はAfter Effectsの撮影スタジオに外注する。

これによって、いつも通り紙で作画しながら、ソフトウェアを習いつつ、デジタルで描くことにも挑戦できるわけだ。試算表で軽減されているのは、作画・動画・仕上の紙とプリント代のわずかな削減がメインであるが、それでもデジタル化に必要な機材とトレーニング費用が充分まかなえていることがわかる。

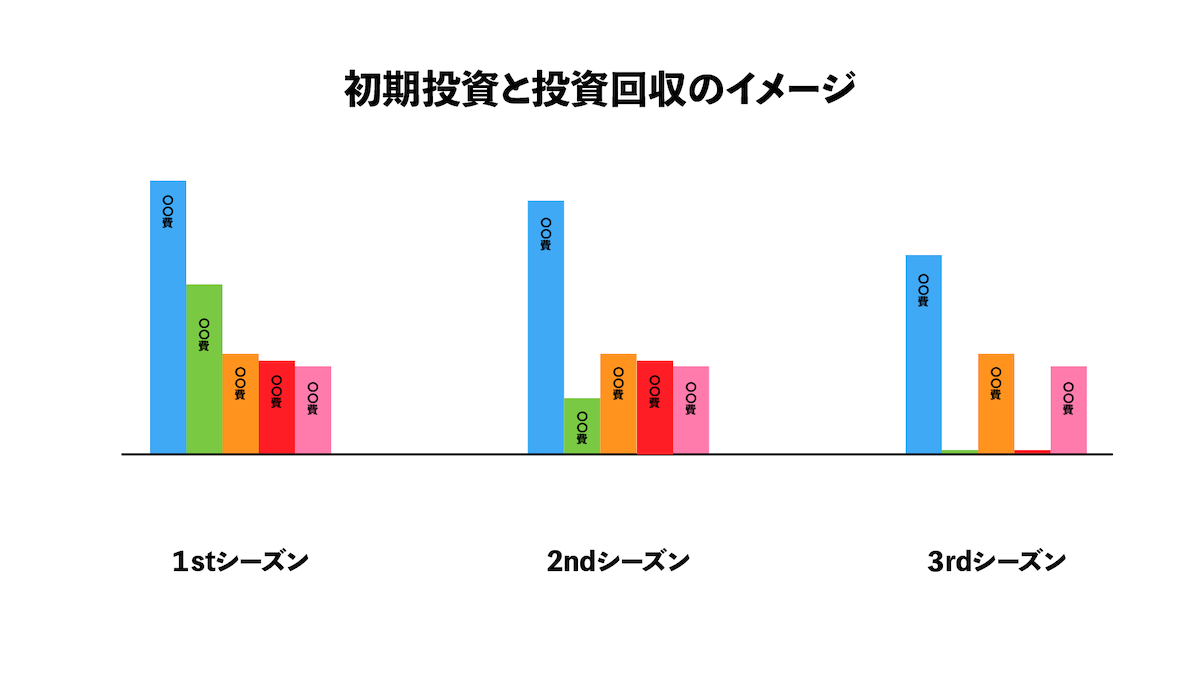

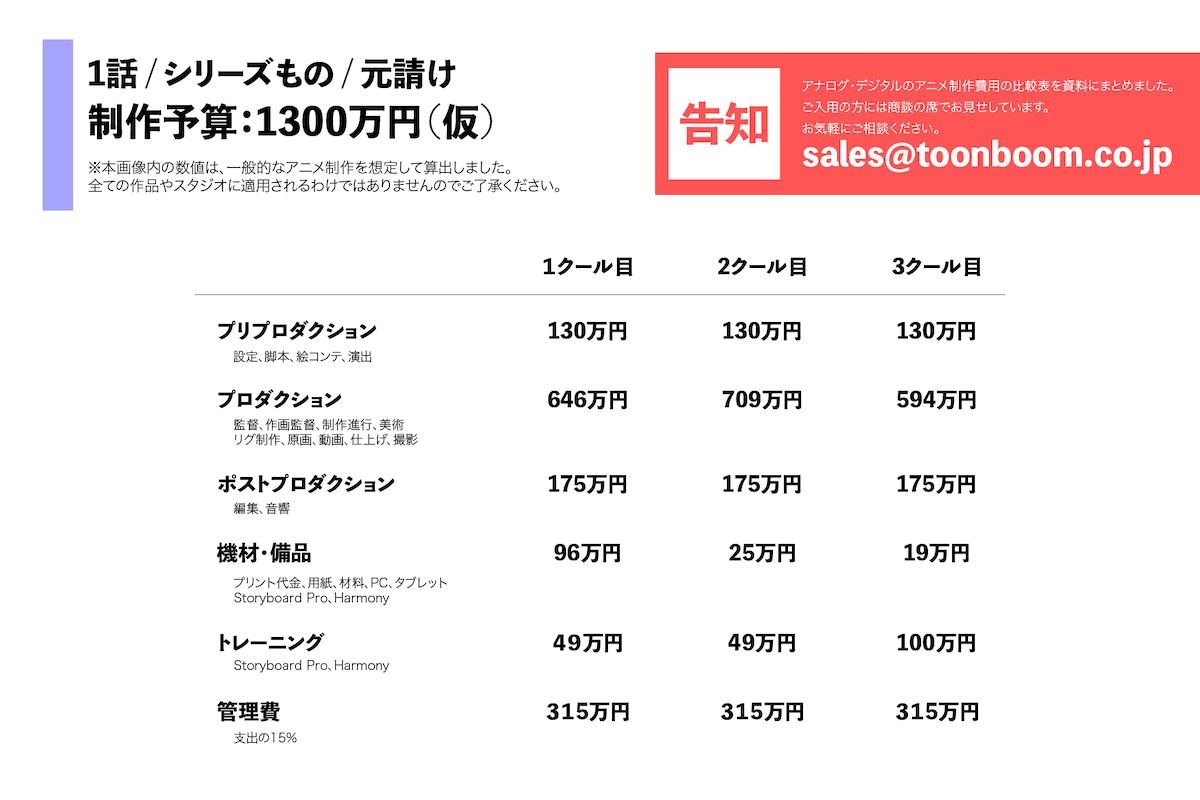

次の二つの表は、継続して2クール目、3クール目を元請で受注した場合だ。結論から見ていきたいが、クールを経る毎にデジタル化によって制作費から売上が発生している。

第2クールでは、原画と動画がデジタル化している。仕上はまだアニメーターが慣れていない可能性を考慮して、仕上会社に外注する。撮影はHarmonyに移行すると、After Effectsと同等かそれ以上の撮影と効果が期待できるし、インポートやエクスポートの手間が減るからスピードも上がる。

そのため第2クールでは、撮影をHarmonyで行ってみたい。3人の撮影班を制作フローに追加し、新たに3セットのPCとタブレットを購入し、撮影も含めて、継続的にトレーニングを行い、さらにライセンスもプロパーで購入しながらも、すでに1クールあたり820万円近い売上が生じている。

これを売上として会社に納めるか、それとも凄腕アニメーターに総合演出として参加してもらい、外連味を加えて作品のクオリティを高めるという選択肢も充分考えられる。

最後のクールを見てみたい。ここでは仕上も含めて、作画パートは全てデジタル化されている。それに応じてアニメーター1人あたりの給与も増えている。フルデジタルになれば進行管理と素材管理は最適化されるため、制作進行の数は減っている。

.png?width=1200&name=%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%99%E3%82%B7%E3%82%99%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E3%81%A6%E3%82%99%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E5%84%B2%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%8B-18-min%20(1).png)

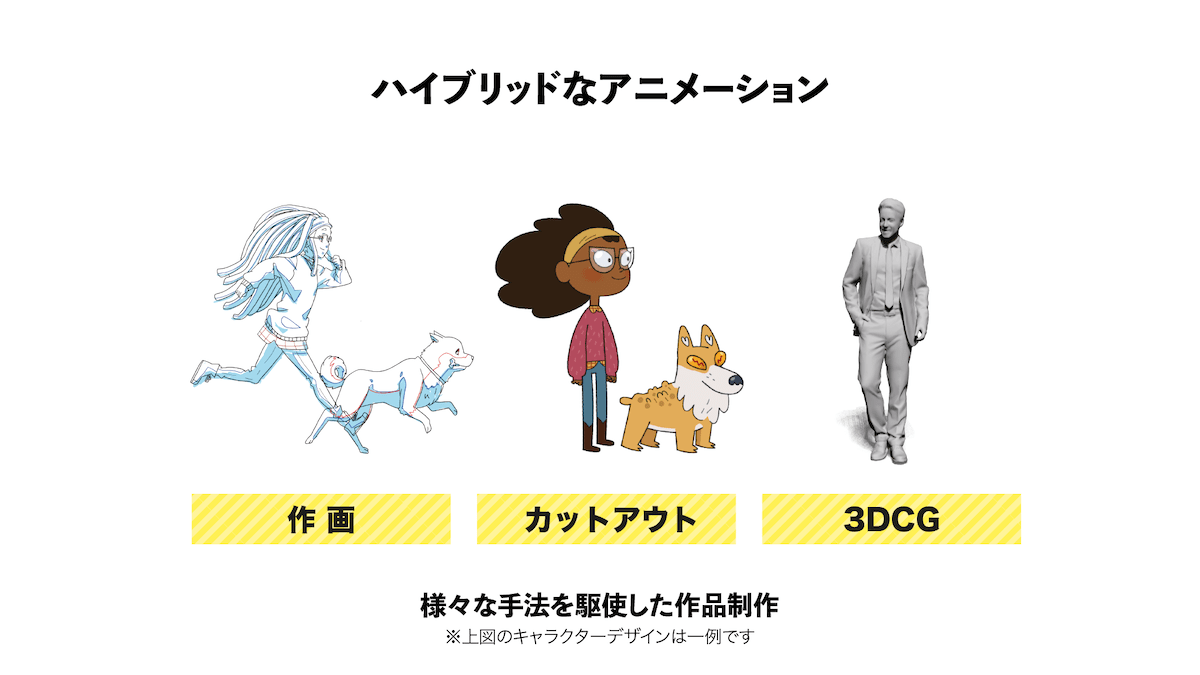

一つの項目で初出なものがある。それは「リグ」の外注だ。日本では馴染みがないが、北米や欧州そして一部のアジア圏では、カットアウト・アニメーションが作画アニメーションと同等かそれ以上にポピュラーな制作手法となっている。

カットアウトとは、キャラクターのモデルにあらかじめ動かすための支点や骨となるものを構築し、タイムライン上で動かしてゆくという手法だ。キャラクターをいくつかのパーツに切り分けて影絵のように動かすためそう呼ばれている。この手法では、一度キャラクターが設定されると、いちいち作画でコマごとに描いてゆく必要がないため、効率化が見込まれる。

じつはカットアウトを使う理由は効率化のためだけではない。次回以降の寄稿で詳しく触れていきたいと思うが、1940年のディズニー作品『ファンタジア』で定着した、創造物に命を吹き込むリアリスティックなアニメーションの方向性、つまり本当に生きているがごとく動作を付けることがアニメーターの本懐であるという理論が現代にも継承されているからでもある。

過去の実績やアジア圏の現状を鑑みるに、カットアウト・アニメーションのアニメーターの1日あたりの生産量は8秒以上だ。1話あたり8人月となる。つまり生産性を考えると、1話あたりにかかるアニメーターの人数は1ヶ月で8人ということになる。

日本のアニメ・スタイルであれば、シンプルなキャラクター、引いた絵、プロップ、それからモブなどはカットアウトで作っておき、寄りの絵は作画で行うなど、住み分けが期待される。それによって表現重視のカットと効率重視のカットをうまく混ぜることで、作画とカットアウトの利点を活かすことができる。

カットアウトに使われる2Dリグの話に戻ると、リグを構築するにも扱うにもトレーニングは必須だ。初めに使い始める時にはリグの構築を外注して、学びながら扱ってアニメーションしていく制作フローが妥当だと思われる。

このクールではカットアウトのトレーニングやリグの外注も入れているが、さらに次の元請仕事が入ってくれば、この知識を活かしながら、表現に力を入れたい部分と効率化したい部分をうまく両立することができるだろう。

まとめ

本稿では、以上のように三つの完全デジタル化の利点を紹介してきた。

一つはプリプロのデジタル化による企画開発時の負荷の軽減と、企画の提案力が増強されるケースだった。

次にグロス請に内在する限界レベルの低予算という課題に向き合いながら、作画パートを全てデジタル化した場合のメリットを予算表を見ながらシミュレーションしてみた。

そして最後の元請の場合には、従来のアニメの制作フローに基づいて初めに部分的にデジタル化を行った。そして、次第にさらなるデジタルの効果を得るため、作画パートのフルデジタル化による効率化のほか、カットアウトという海外で主流のアニメーション制作手法の部分的採用による表現性の上昇と効率化の最大級の可能性に至るまで、簡単に触れてきた。

筆者は切に思う。デジタルというものは、あくまでもツールに過ぎない。活かすも殺すもユーザー次第だ。単にコンテンツの視聴環境が移り変わるなか、生産側がその新しいスタンダードを受け入れる運命にあることを成り行きで認めているのだとしたら、それは悲劇である。デジタルを自らの武器にすべきだ。

それぞれ立場は違えど、プロデューサーたちは案件をクリエイター側に落とし込む責任者である。プロデューサーはクリエイター達の創造性と想像力を掻き立て、さらに表現者としての高みを目指す意欲と志を育むため、あらゆる手段やツールを奨励すべきだ。それは案件にゴーサインを燈らせるため奔走するのと同じくらい重要な営業活動なのだ。

今日、海外市場から大きな潮流が押し寄せるなか、最終的な作品に日本のアニメらしい高次元の美しさや表現性が追加されることで産業が成長するとしたら、日本のアニメ産業は、生き残るために、まさにこの機を逃してはならないと心から思うのである。

-----

読んでいただきありがとうございます!改めて、Toon Boomの小口と申します。

Toon Boom製品に関するご質問や、情報交換をご希望の方は、気軽にお声掛けください。hoguchi[at]toonboom.co.jp (ご連絡いただく際は[at]を@に変換してください)